日本の観光革命が始まっている!あなたの地域が取り逃がしている巨大なチャンスとは?

地方の観光関係者の皆さま、インバウンド観光客が記録的に増えているのに、あなたの地域だけが恩恵を受けられていないと感じていませんか?

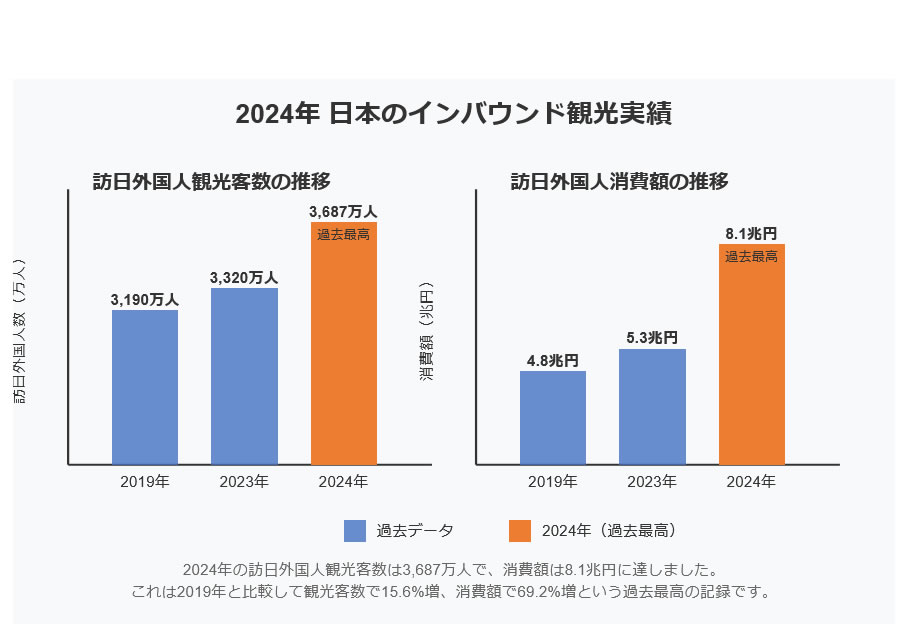

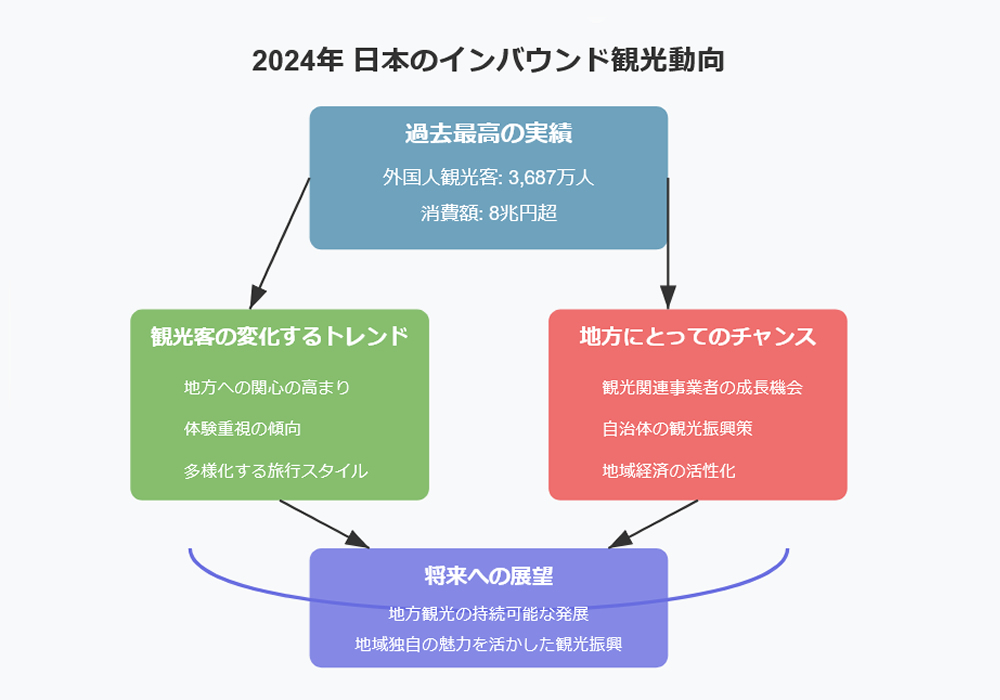

2024年、日本全体で3687万人という過去最高の外国人観光客数を記録し、観光消費額も8兆円を突破。しかし多くの地方自治体や旅行業者は、この巨大な経済効果を活かしきれていません。今行動しなければ、今後も観光客は大都市にとどまり続け、地方の魅力は埋もれたままになってしまいます。

この記事では、地方観光を活性化する具体的な5つの高成長セグメントと、それぞれを地域に呼び込むための実践的なアプローチを解説します。高付加価値旅行者からデジタルノマドまで、あなたの地域に最も適した観光客層を見つけ、持続可能な観光振興を実現しましょう。

北陸地方への観光客は、JNTOの地方誘客キャンペーンによって2024年の最初の10ヶ月間で93%も増加しました。地域の魅力を多言語で発信する効果的なホームページの制作と適切なプロモーションによって、インバウンド観光の恩恵は必ず得られます。」

あなたの地域には、世界中の人々を魅了する素晴らしい魅力が眠っています。その価値を発見し、適切な人々に伝えるチャンスが今、目の前にあります。 この記事を読んで、あなたの地域に最適なインバウンド戦略を今すぐ見つけましょう。観光客数と地域経済を大きく伸ばすチャンスを逃さないでください!

1. 2024年インバウンド観光の新たな潮流

記録的な観光客数と消費の背景

変化する観光客の行動パターン

2024年、日本のインバウンド観光は大きな転換点を迎えています。外国人観光客数は過去最高の3687万人に達し、2019年の記録を約500万人も上回りました。これは15.6%もの増加率です。特に注目すべきは、12月の単月で349万人という驚異的な数字を記録したことです。冬の旅行シーズンが日本にとって非常に重要になっていることがわかります。

この成長の要因はいくつか考えられます。まず、長引いたコロナ禍で抑えられていた旅行需要が一気に爆発したことが挙げられます。人々は長い間、海外旅行を我慢してきましたが、制限が解除されるとすぐに行動を起こしました。また、円安の影響も見逃せません。多くの国の人にとって、日本旅行が以前よりもずっと手頃な価格になりました。円の価値が下がったことで、外国人観光客の購買力が高まり、より長く滞在したり、より多くの体験をしたりすることが可能になったのです。

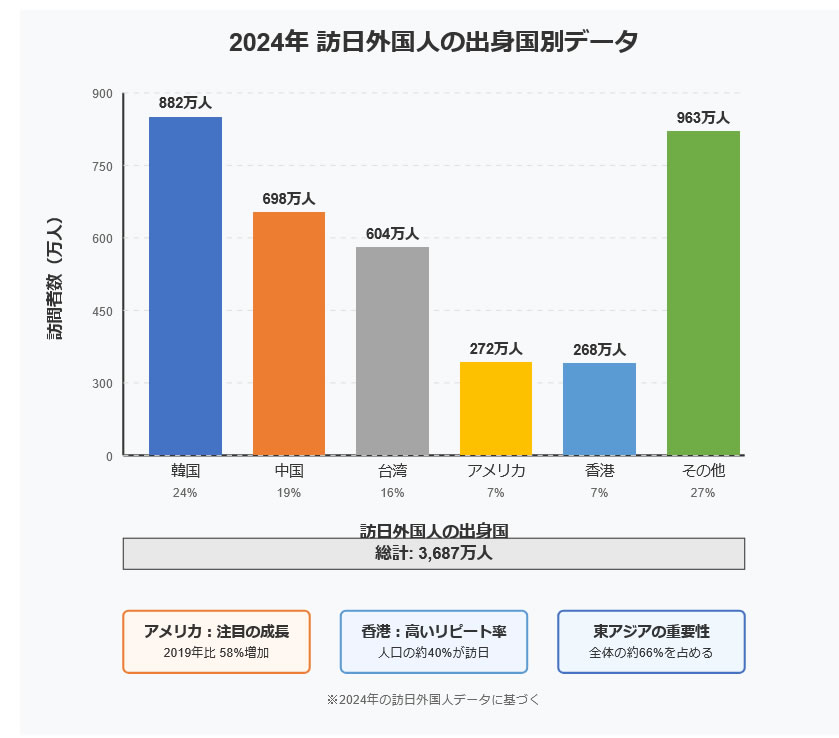

訪日外国人の出身国を見ると、韓国からの観光客が最も多く882万人、次いで中国から698万人、台湾から604万人となっています。これらの国々は地理的に近いこともあり、日本への観光客数の上位を占めています。しかし特筆すべきは、アメリカからの観光客が272万人と過去最高を記録したことです。これは2019年と比べて58%も増加しています。遠い距離にもかかわらず、アメリカ人の日本への関心が非常に高まっていることがわかります。また、香港からの観光客も268万人を超え、人口比で考えると約2.5人に1人が日本を訪れた計算になります。これは非常に高いリピート率を示しており、香港市場の重要性が浮き彫りになっています。

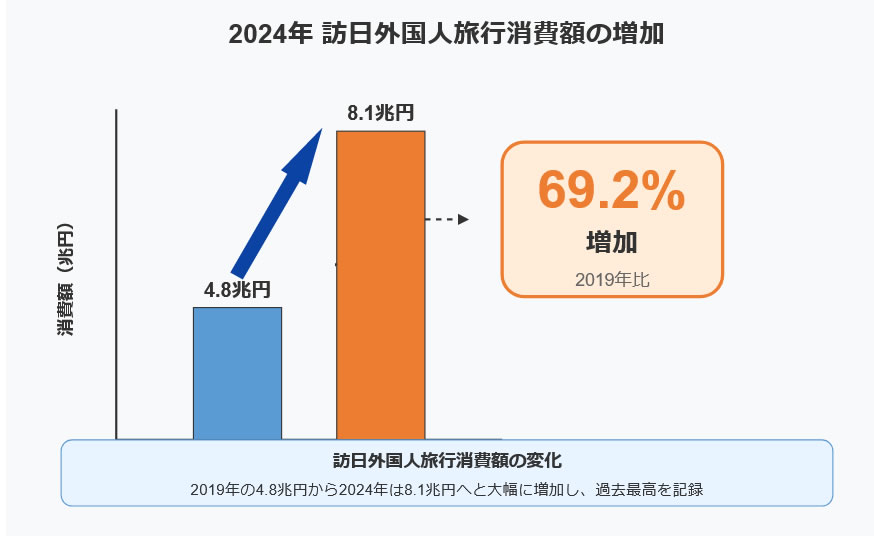

観光客の行動パターンも大きく変化しています。2024年の訪日外国人の旅行消費額は8兆1395億円に達し、2019年と比較して69.2%も増加しました。この消費額の伸び率は観光客数の増加率を大きく上回っており、一人当たりの消費額が増えていることを示しています。観光客はただ安く旅行するだけでなく、より質の高い体験にお金を使う傾向が強まっているのです。

消費内訳を見ると、宿泊費が全体の33.6%と最も大きな割合を占め、次いで買い物が29.5%、食事が21.5%となっています。2019年と比べると、買い物の割合が減り、宿泊や食事など「体験」にお金をかける傾向が強まっていることがわかります。観光客は単にものを買うだけでなく、日本での時間そのものを楽しみたいと考えているのです。

また、訪問先も変化しています。東京、京都、大阪といった有名な都市だけでなく、地方のあまり知られていない場所への関心が高まっています。日本政府観光局(JNTO)が行った北陸地方への観光促進キャンペーンでは、2024年の最初の10ヶ月間で訪問者数が93%も増加しました。また、12月には地方における外国人宿泊者の割合が34%にまで上昇し、都市部よりも高い成長率を示しています。これは、多くの観光客が日本の本当の魅力を求めて、有名な観光地だけでなく様々な地域を訪れたいと考えていることの表れです。

若い世代を中心に、一人で旅行する「一人旅」の観光客も増えています。特に18歳から28歳の若者たちの間でこの傾向が顕著です。2024年前半の統計によると、ある旅行会社の顧客の35%が一人旅で、これは前年比12%増となっています。一人旅の観光客は自分のペースで旅行したいという思いが強く、予算を抑えつつも自分の興味に合わせた体験を重視する傾向があります。彼らは特に旅行前の情報収集に熱心で、多言語対応したホームページの制作が整っている地域に惹かれる傾向にあります。

2. 高付加価値旅行者:地方経済を活性化させる鍵

高付加価値旅行者の特徴と経済効果

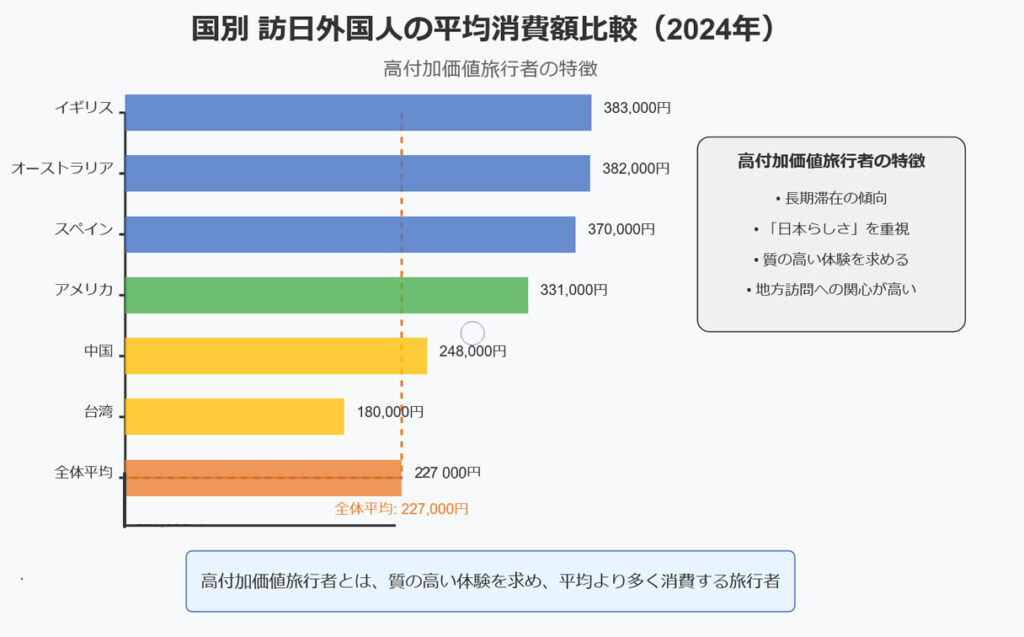

高付加価値旅行者とは、一人当たりの消費額が高く、質の高い独自の体験を求める旅行者のことです。この層は地方観光を活性化させる重要な役割を果たします。2024年のデータによると、英国からの旅行者の平均消費額は約38万3000円、オーストラリアからは約38万2000円、スペインからは約37万円となっており、これは全体の平均消費額である約22万7000円を大きく上回っています。

高付加価値旅行者は長期滞在の傾向があり、1週間以上滞在する人々は地方の様々な場所を訪れる可能性が高くなっています。彼らは「日本らしさ」を体験したいというニーズが強く、都市部だけでなく、地方の文化や自然に触れることを重視しています。質の高い宿泊施設、本格的な日本食、伝統文化体験など、地域ならではの魅力に惹かれるのです。

特に注目すべきは、高付加価値旅行者のうち54%が初めて日本を訪れるという点です。初めての訪問で良い印象を持ってもらえれば、将来的にリピーターになる可能性が高まります。質の高いサービスと忘れられない体験を提供することが、この層を継続的な顧客に変える鍵となるのです。

高付加価値旅行者はすでにコロナ前の水準を大きく上回っています。2024年度上半期(4月〜9月)の高付加価値旅行者は、年換算で52.8万人と2019年(28.7万人)と比較して8割も増加しており、消費総額も7912億円と2019年(5523億円)の1.4倍に達しています。この層に焦点を当てることで、訪問者数だけでなく、地域への経済効果を大きく高めることができます。

地方自治体・旅行業者の実践戦略

高付加価値旅行者を地方に誘致するためには、いくつかの重要な戦略があります。まず、その地域ならではの体験を提供することが大切です。単なる観光スポット巡りではなく、地元の人々との交流や、その土地でしか味わえない体験を重視しましょう。例えば、地元の料理人による料理教室、伝統工芸の体験ワークショップ、地元の自然を案内するプライベートガイドツアーなどが考えられます。

また、高付加価値旅行者は質の高い宿泊施設を求めます。地方の旅館やホテルは、単に宿泊場所を提供するだけでなく、その地域の文化や自然を感じられる空間づくりを心がけましょう。地元の食材を使った料理、伝統的な建築様式を取り入れた内装、温泉など日本ならではの要素を取り入れることで、付加価値を高めることができます。

マーケティングにおいては、高付加価値旅行者が多い国々(英国、オーストラリア、スペイン、アメリカなど)をターゲットにし、彼らの関心に合わせた情報発信が重要です。多言語対応したホームページの制作は必須といえるでしょう。単に文字を翻訳するだけでなく、各国の文化に合わせたデザインや内容の調整も検討すべきです。高付加価値旅行者は旅行先を選ぶ際に詳細な情報を求めるため、体験の質や特別感が伝わるような洗練された写真や動画を含めたウェブサイト作りを心がけましょう。

言語対応も忘れてはなりません。高付加価値旅行者は必ずしも日本語を話せるわけではないため、英語をはじめとする多言語対応が必要です。ウェブサイトや案内表示の多言語化はもちろん、スタッフの語学研修や翻訳アプリの活用など、コミュニケーションを円滑にするための取り組みが大切です。特に予約システムや問い合わせフォームなど、直接的な接点となる部分の多言語化は優先的に取り組むべきでしょう。

さらに、地域内の連携も重要です。一つの施設や観光スポットだけでは、高付加価値旅行者の求める多様な体験を提供できません。宿泊施設、飲食店、交通機関、体験提供者など、地域の様々な事業者が連携して、総合的な「地域体験」を創出することが成功への鍵となります。

3. アドベンチャーツーリズムで地方の魅力を最大化

日本のアドベンチャーツーリズムの可能性

アドベンチャーツーリズムとは、ハイキング、カヤック、スキー、文化体験などの活動を通じて、自然や文化と深く関わる旅行スタイルのことです。このタイプの旅行は世界的に人気が高まっており、豊かな自然と文化を持つ日本にとって大きなチャンスとなっています。

日本は全国各地で多様なアドベンチャーツーリズムの体験を提供できる環境に恵まれています。北海道の雄大な山々や雪原ではバックカントリースキーが楽しめます。日本アルプスでは四季折々の景色を楽しみながらのトレッキングが可能です。沖縄の美しい海ではカヤックやシュノーケリングなどのマリンアクティビティが体験できますし、四国では四国八十八箇所めぐりといった文化的な巡礼路を歩くことができます。また、紀伊半島では熊野古道を巡るトレッキングも人気があります。このように、日本の地理的な多様性を活かすことで、様々なレベルや興味に合わせたアドベンチャーツーリズムの体験を提供できるのです。

アドベンチャーツーリストは一般的な観光客とは違う特徴を持っています。彼らは平均的な観光客よりも長く滞在し、より多くのお金を使う傾向があります。実際、アドベンチャーツーリズムの旅行者の平均消費額は、一般的なインバウンド観光客の2倍以上になるというデータもあります。また、彼らは都市部よりも地方での体験を重視するため、地方経済により大きな貢献をします。地域の宿泊施設、飲食店、ガイドサービスなど、様々な地元企業がアドベンチャーツーリストの存在から恩恵を受けることができるのです。

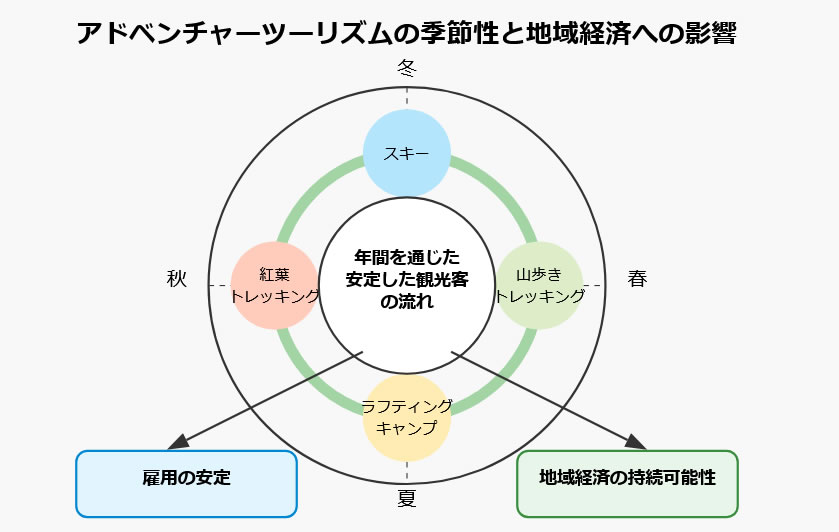

もう一つの重要なポイントは、アドベンチャーツーリズムがオフシーズン観光を促進する点です。例えば、スキーシーズンは冬、トレッキングは春から秋にかけてなど、季節によって異なるアクティビティを提供することで、年間を通じて安定した観光客の流れを作ることができます。これは観光業界の雇用を安定させ、地域経済の持続可能性を高めることにつながります。

地域資源を活かしたプログラム開発

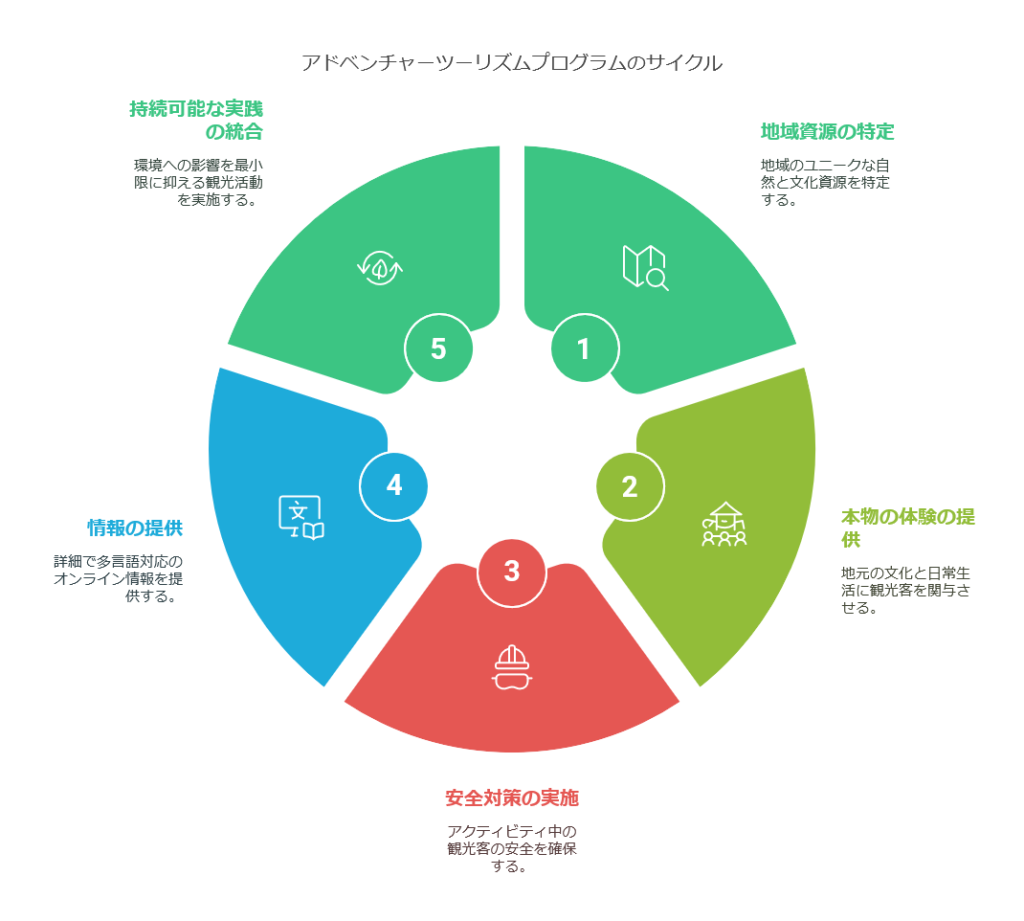

地方自治体や旅行業者がアドベンチャーツーリズムを成功させるには、地域の自然や文化資源を活かした独自のプログラム開発が不可欠です。まず最初に行うべきことは、自分たちの地域が持つ強みを正確に把握することです。山、川、森、海といった自然環境、伝統文化、歴史的な場所など、その地域ならではの資源を洗い出しましょう。それらを活かせる活動は何か、どんな体験ができるのかを具体的に考えます。

プログラム開発においては、「本物の体験」を提供することが重要です。アドベンチャーツーリストは地域の本当の姿、地元の人々の日常生活や文化に触れたいと考えています。例えば、地元のガイドによる自然散策ツアー、伝統的な農業体験、地元の祭りへの参加など、その地域に根ざした体験を組み込むことで、プログラムの魅力を高めることができます。

また、異なるレベルの体験を用意することも大切です。初心者向けの簡単なハイキングコースから、経験者向けの本格的な山岳トレッキングまで、様々なレベルに対応できるようにしましょう。これにより、より広い層の観光客に対応することができます。さらに、複数の体験を組み合わせたパッケージプランも効果的です。例えば、日中は自然の中でのアクティビティ、夜は地元の食文化を体験するといった組み合わせが考えられます。

安全面への配慮も欠かせません。アドベンチャーツーリズムは自然の中での活動が中心となるため、安全管理は最も重要な課題です。適切な装備の提供、経験豊富なガイドの配置、緊急時の対応計画の整備など、万全の安全対策を講じましょう。また、外国人向けには多言語での安全説明や、わかりやすい案内表示も必要です。

ウェブサイトを通じた情報提供も極めて重要です。アドベンチャーツーリズムに関心のある旅行者は、旅行先を選ぶ際に詳細な情報を求めます。多言語対応したホームページの制作により、アクティビティの難易度、必要な装備、所要時間、コースの特徴などを明確に伝えましょう。特に安全情報や自然環境についての詳細な説明は、彼らの信頼を得るために不可欠です。また、過去の参加者の体験談や写真を掲載することで、実際の体験をイメージしやすくすることも効果的です。

持続可能性への配慮も重要なポイントです。自然環境を保護しながら観光を発展させるという視点が不可欠です。例えば、環境への負荷を最小限に抑えるルールの設定、地域の生態系についての教育プログラム、環境保全活動への観光客の参加などを取り入れましょう。これにより、長期的に魅力的な観光地としての価値を維持することができます。

4. ウェルネスツーリズムで心身の癒しを提供

日本の伝統とウェルネス市場の繋がり

ウェルネスツーリズムとは、健康増進、リラクゼーション、心身の若返りを目的とした旅行のことです。この分野は世界的に急速に成長しており、コロナ禍を経て健康への意識が高まった現在、さらに注目を集めています。

日本には、ウェルネスツーリズムに最適な豊かな文化遺産と自然資源があります。まず挙げられるのが温泉です。日本には全国に3,000以上の温泉地があり、それぞれが独自の泉質や効能を持っています。この豊富な温泉資源は、ウェルネスツーリズム市場において日本の大きな強みとなっています。温泉の治療効果と、伝統的な日本旅館(ryokan)の落ち着いた雰囲気は、外国人観光客にとって非常に魅力的なウェルネス体験となります。

日本食もウェルネスの観点から高く評価されています。栄養バランスの良い和食は、健康志向の高い旅行者にとって大きな魅力です。特に精進料理(肉や魚を使わない伝統的な仏教料理)は、ベジタリアンやビーガンの旅行者からも注目されています。また、地元の新鮮な食材を使った料理は、「地産地消」の観点からも持続可能な観光の一環として価値があります。

さらに、禅瞑想や茶道などの文化的・精神的な体験も、ウェルネスツーリズムの要素として重要です。これらの日本独自の文化的慣習は、マインドフルネス(今この瞬間に意識を集中すること)を体験できる機会を提供し、心の健康にもつながります。自然との調和を重視する日本の伝統的な考え方は、現代のウェルネスの概念と非常に親和性が高いのです。

「森林浴」(Shinrin-yoku)も日本発のウェルネス体験として国際的に認知されています。森の中をゆっくりと散策し、自然の雰囲気を五感で感じるこの活動は、ストレス軽減や免疫力向上などの効果があると言われています。日本の豊かな森林資源を活かしたこの体験は、都会の喧騒から離れて心身をリフレッシュしたい旅行者に特に人気があります。

世界のウェルネスツーリズム市場は今後数年間で数兆ドル規模に達すると予測されており、日本にとって大きなビジネスチャンスとなっています。特に富裕層は「J-Wellness」(日本独自のウェルネス体験)に強い関心を示しており、質の高い体験に多額の費用をかける意欲があります。日本ならではの魅力を活かしたオーダーメイドのウェルネス体験を提供することで、高い収益が期待できるのです。

地域の特色を活かしたウェルネスプログラム

地方自治体や旅行業者がウェルネスツーリズムを成功させるためには、地域の特色を活かしたプログラム開発が重要です。まず始めるべきは、その地域が持つウェルネス資源の把握です。温泉があるのか、特別な自然環境(森林、海、山など)があるのか、伝統的な健康法や食文化があるのか、などを確認しましょう。

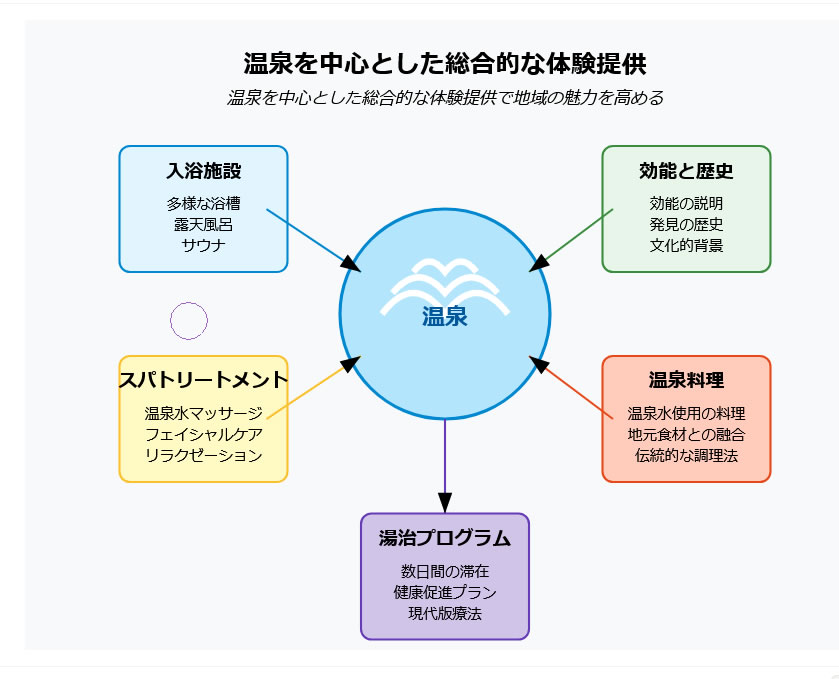

温泉がある地域では、単に入浴施設を提供するだけでなく、温泉の効能や歴史についての説明、温泉を使ったスパトリートメント、温泉水を使った料理など、温泉を中心とした総合的な体験を提供することが効果的です。例えば、温泉療法(湯治)の現代版として、数日間の滞在プログラムを提供することも考えられます。

自然環境を活かしたプログラムも重要です。森林がある地域では、ガイド付きの森林浴ツアーを提供することができます。専門のガイドが森の中の特別な場所や、季節ごとの見どころを案内し、自然と深く繋がる体験を促進します。海や川がある地域では、自然音(波の音、川のせせらぎなど)を取り入れた瞑想プログラムなども効果的です。

地域の食文化を活かしたウェルネスプログラムも人気があります。地元の新鮮な食材を使った健康的な食事の提供はもちろん、料理教室や食材収穫体験などの参加型プログラムも観光客の関心を引きます。また、伝統的な発酵食品(味噌、醤油、漬物など)の製造過程を見学したり、実際に作る体験を提供したりすることで、日本の食文化への理解を深めることができます。

伝統的な文化体験をウェルネスの視点から提供することも効果的です。例えば、地元のお寺での座禅体験、茶道体験、伝統的な工芸品作りのワークショップなどが考えられます。これらの活動は、集中力を高め、心を落ち着かせる効果があり、現代人が求めるマインドフルネスの実践となります。

ウェルネスツーリズムにおいては、宿泊施設の質も重要な要素です。静かな環境、快適な寝具、リラックスできる空間設計など、良質な睡眠をサポートする設備が求められます。また、健康的な食事のオプション、リラクゼーションのための共有スペース(瞑想室、読書スペースなど)の提供も、ウェルネス志向の観光客に喜ばれます。

情報発信においては、多言語対応したホームページの制作が極めて重要です。ウェルネスツーリストは、心身の健康に関わる体験を選ぶ際に細かい情報を求めます。温泉の効能、プログラムの内容、食事のオプションなどを、美しい写真や動画とともに詳しく紹介しましょう。特に、その地域ならではのウェルネス体験の独自性や価値を強調することが大切です。外国人観光客向けには、日本のウェルネス文化の基本的な説明や、マナーについても丁寧に解説するページを設けると良いでしょう。

最後に、ウェルネスプログラムを提供する際には、専門知識を持ったスタッフの配置が不可欠です。瞑想のインストラクター、ヨガの先生、栄養士、マッサージセラピストなど、各分野の専門家と連携することで、質の高いサービスを提供することができます。また、外国人観光客向けには、言語の壁を超えてウェルネス体験の本質を伝えられるよう、丁寧な説明や翻訳資料の準備も重要です。

5. アニメと文化ツーリズムで若年層を魅了

アニメツーリズムの経済効果とポテンシャル

アニメや漫画などの日本のポップカルチャーは、世界中に多くのファンを持ち、彼らを日本へと引きつける大きな力となっています。特に、作品の舞台となった実在の場所(「アニメ聖地」)への訪問は、「聖地巡礼」と呼ばれ、新しい形の文化観光として定着しています。

アニメツーリズムの経済効果は非常に大きく、地域の活性化に貢献しています。例えば、アニメ「らき☆すた」の舞台となった埼玉県久喜市の鷲宮神社では、アニメ放映前は年間約13万人だった参拝者数が、放映後には約47万人にまで増加しました。また、映画「君の名は。」の舞台となった岐阜県飛騨市では、公開後に観光客が急増し、地域経済に大きな効果をもたらしました。

アニメツーリズムの魅力は、単に場所を訪れることだけではありません。ファンは作品の世界観を実際に体験したいと考えており、そのためには地域全体での取り組みが重要です。例えば、作品に登場したレストランでの食事、キャラクターにちなんだ特産品の購入、作品の世界観を再現したイベントへの参加など、様々な形での消費活動が生まれます。これにより、宿泊業、飲食業、小売業、交通機関など、地域の多様な産業に経済効果が波及するのです。

特に若年層の旅行者を引きつける力があるのもアニメツーリズムの強みです。従来の観光では訪れることのなかった地方の小さな町や村に、若い外国人観光客が訪れるようになっています。彼らは熱心なファンであることが多く、SNSなどを通じて自身の体験を世界中に発信します。これにより、さらに多くのファンが訪れるという好循環が生まれるのです。

アニメツーリズムは通年型の観光を促進する効果もあります。人気作品は季節を問わずファンを引きつけるため、オフシーズンにも安定した観光客数を確保できる可能性があります。また、新しい作品が常に生まれていることから、継続的に新しいファン層を獲得できるという利点もあります。

アニメツーリズムと従来の文化観光を組み合わせることで、より包括的な観光体験を提供することも可能です。例えば、アニメの聖地を訪れたファンに、近隣の歴史的な建造物や伝統工芸の工房などを紹介することで、日本文化への理解を深める機会を提供できます。このような複合的なアプローチにより、短期的なブームに終わらない持続可能な観光振興が実現できるでしょう。

将来的な展望としては、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用した新しい形のアニメツーリズムも期待されています。実際の場所を訪れながら、ARを通じてアニメの世界を重ね合わせて体験できるようなサービスは、ファンにとってより魅力的な体験となるでしょう。技術の進化とともに、アニメツーリズムの可能性はさらに広がっていくと考えられます。

地域の文化資源とアニメを結びつける戦略

地方自治体や旅行業者がアニメツーリズムを成功させるためには、計画的な戦略と継続的な取り組みが必要です。まず検討すべきは、その地域にアニメや漫画の聖地がすでにあるかどうかです。作品の舞台として使われた場所がある場合は、それを中心にした観光振興策を考えましょう。

もし現時点で特定の作品との関連がない場合でも、地域の魅力を活かしてコンテンツ制作者とのコラボレーションを模索する方法があります。例えば、地域の歴史や自然、伝統行事などをテーマにしたアニメや漫画の制作を支援したり、既存の作品のイベントを誘致したりすることが考えられます。地域の特色ある風景や文化が、クリエイターの創作意欲を刺激する可能性もあります。

アニメの聖地となった場合、ファンが求めるものは「作品の世界観を体験すること」です。そのため、単に場所を示す看板を設置するだけでなく、作品に関連したグッズの販売、キャラクターをモチーフにした食事メニューの提供、作品の世界観を再現したイベントの開催など、多面的なアプローチが効果的です。また、ファンが写真を撮りたくなるような「フォトスポット」の設置も重要です。SNSでの拡散を促進し、新たな観光客を呼び込む効果があります。

地域の伝統文化とアニメを結びつける取り組みも効果的です。例えば、地元の伝統工芸を活かしたアニメキャラクターのグッズ製作、伝統的な祭りにアニメの要素を取り入れたイベント、地元の食材を使ったキャラクターにちなんだ料理の開発などが考えられます。これにより、アニメファンに地域の文化や産業に興味を持ってもらうきっかけを作ることができます。

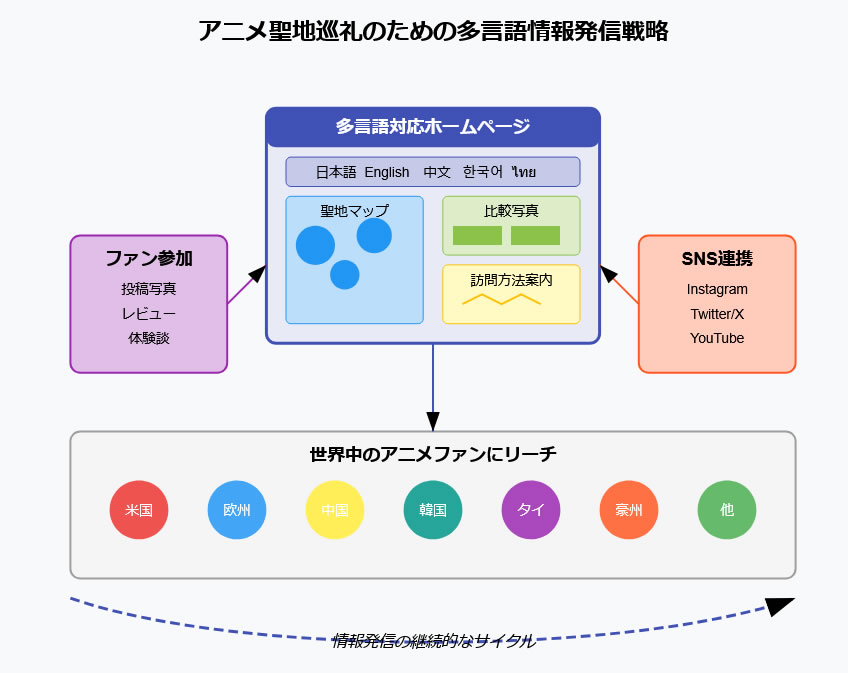

情報発信の観点では、多言語対応したホームページの制作が非常に重要です。アニメファンは世界中に存在するため、英語、中国語、韓国語、タイ語など、様々な言語での情報提供が必要です。ウェブサイトでは、アニメの聖地マップ、モデルとなった場所と作品内シーンの比較写真、訪問方法の詳細な案内などを掲載しましょう。また、ファンの投稿写真やレビューを紹介するコーナーを設けることで、共感と期待を喚起することができます。SNSとの連携も重要で、インスタグラムやツイッターなどの公式アカウントを運営し、常に新しい情報を発信することが効果的です。

長期的な視点での取り組みも欠かせません。アニメ作品の人気は一時的なブームで終わる可能性もあるため、一つの作品だけに依存せず、地域の本質的な魅力を高めることが重要です。アニメをきっかけに訪れた観光客に、地域の自然、歴史、食文化など、様々な魅力を伝えることで、アニメファン以外の層も引きつける多角的な観光地づくりを目指しましょう。

地域住民との協働も成功のカギとなります。アニメツーリズムを推進する際には、地域住民の理解と協力を得ることが不可欠です。住民参加型のイベントの開催、地元企業やクリエイターとの連携、観光客と住民の交流の場の創出など、地域全体で取り組む姿勢が長期的な成功につながります。住民自身がその取り組みに誇りを持ち、楽しめることが、持続可能なアニメツーリズムの基盤となるのです。

6. デジタルノマドとリモートワーカーを呼び込む新戦略

デジタルノマドビザの可能性と展望

2024年、日本はデジタルノマドビザを導入し、一定の条件を満たすリモートワーカーが最長6ヶ月間日本に滞在できるようになりました。このビザは、年間収入が1000万円(約66,000米ドル)以上で、指定された国の国籍を持つ人などが対象となっています。このビザ制度は、訪日観光客の滞在期間を延ばし、より深い日本体験を提供するとともに、地方経済に持続的な貢献をもたらす可能性を秘めています。

デジタルノマドとは、インターネットを活用して場所を問わず仕事ができる人々のことで、世界中を旅しながら働くライフスタイルを持っています。彼らは短期の観光客とは異なり、一箇所に数週間から数ヶ月滞在することが多く、その間に地域社会とより深く関わる傾向があります。この長期滞在という特性により、デジタルノマドは地域経済に大きな貢献をもたらします。彼らは宿泊施設に長期間支払いをし、地元のレストランや店舗を定期的に利用し、地域のイベントやアクティビティに参加します。

日本のデジタルノマドビザは、その厳しい所得要件から、初期の影響は限定的かもしれません。しかし、高所得のリモートワーカーを対象としていることで、質の高い観光客を誘致できる可能性があります。彼らは滞在中に多くの消費をし、地域経済に貢献します。また、所得要件が高いことで、ビザの審査過程が比較的スムーズになり、申請者と審査する側の双方にとって効率的なシステムとなる利点もあります。

世界の他の地域と比較すると、日本のデジタルノマドビザは所得要件は高いものの、滞在期間が6ヶ月と比較的短い特徴があります。例えば、韓国のデジタルノマドビザは年間所得要件が同程度ですが、滞在期間は1年(延長可能)となっています。また、インドネシアのビザは60日間(延長可能)の滞在を許可しています。今後、他国の成功例を参考にしながら、日本のビザ制度も柔軟に改善されていくことが期待されます。

デジタルノマドビザの今後の展望としては、対象国の拡大や条件の柔軟化、滞在期間の延長などが考えられます。また、デジタルノマド向けのインフラ整備(高速インターネット、コワーキングスペースなど)を進めることで、より多くのリモートワーカーを惹きつけることができるでしょう。地方自治体や民間企業との連携により、デジタルノマドに特化したサービスや住環境を提供することも重要です。

地方でのリモートワーク環境整備と誘致策

地方自治体や旅行業者がデジタルノマドやリモートワーカーを誘致するためには、彼らが仕事をしながら生活できる環境を整備することが不可欠です。まず最も重要なのは、信頼性の高い高速インターネット環境です。光ファイバー網の整備や無料Wi-Fiスポットの設置など、デジタルインフラへの投資が必要です。観光地だけでなく、宿泊施設やカフェなど、日常的に利用する場所でもインターネット接続が安定していることが重要です。

コワーキングスペースの設置も効果的な施策です。デジタルノマドは宿泊施設だけでなく、集中して仕事ができる場所も必要としています。地域の空きスペースや使われていない公共施設を活用して、快適なワークスペースを提供しましょう。理想的なコワーキングスペースは、高速インターネット、十分な電源、快適な椅子とデスク、会議室、そして軽食や飲み物を提供するカフェエリアを備えています。地元の人々も利用できるようにすることで、デジタルノマドと地域住民の交流の場にもなります。

住環境の整備も重要です。デジタルノマドは通常の観光客よりも長期間滞在するため、ホテルよりも、キッチンや洗濯機などの生活設備が整った宿泊施設を好みます。空き家や古民家をリノベーションした長期滞在向け宿泊施設、シェアハウス、サービスアパートメントなどを提供することで、彼らのニーズに応えることができます。また、滞在中に地域の生活を体験できるような工夫も喜ばれます。例えば、地元の市場で買い物ができる情報提供や、季節の行事への参加機会の提供などが考えられます。

コミュニティ形成のサポートも不可欠です。デジタルノマドにとって、新しい場所で同じような志を持つ人々と出会える機会は非常に重要です。定期的なネットワーキングイベント、ワークショップ、文化交流イベントなどを開催することで、デジタルノマド同士、そして地域住民との交流を促進しましょう。こうした交流は、デジタルノマドの滞在満足度を高め、リピーターを増やすことにつながります。

情報発信においては、多言語対応のホームページ制作が重要な要素となります。デジタルノマドは滞在先を選ぶ際に、インターネット環境、生活コスト、コワーキングスペースの有無、長期滞在施設の情報など、実用的な情報を求めます。これらの情報を分かりやすく提供するウェブサイトを作成し、SEO対策を施すことで、デジタルノマドが検索しやすくなります。また、実際に地域に滞在したデジタルノマドの体験談や、地域の魅力を伝える動画コンテンツなども効果的です。ウェブサイトは単なる情報提供だけでなく、予約やお問い合わせができる機能も備えることで、訪問への障壁を低くすることができます。

言語サポートの提供も重要な要素です。英語をはじめとする外国語での情報提供、多言語対応のスタッフの配置、翻訳アプリの活用など、言語の壁を低くする工夫が必要です。特に行政手続きや医療サービスなど、生活に不可欠な場面での言語サポートは、外国人リモートワーカーが安心して滞在するために欠かせません。

最後に、地域の企業や教育機関との連携も検討しましょう。地元企業とデジタルノマドのスキルをマッチングさせるプロジェクトの実施、地元の学校での異文化交流プログラムの開催など、デジタルノマドと地域社会の相互利益につながる取り組みが考えられます。これにより、デジタルノマドの持つ国際的な視点やスキルを地域の発展に活かすことができます。

7. 持続可能な観光戦略で長期的繁栄を実現

オーバーツーリズム対策と地域バランス

インバウンド観光の急増は、特定の地域における「オーバーツーリズム」(観光過剰)という課題をもたらしています。京都の人気観光地や富士山などでは、観光客の集中による混雑、インフラへの負担、地域住民の生活への影響といった問題が顕在化しています。持続可能な観光を実現するためには、これらの課題に適切に対応することが不可欠です。

観光客の分散化は、オーバーツーリズム対策の重要な柱です。特定の有名観光地だけでなく、あまり知られていない地域や観光スポットを積極的に紹介することで、観光客の流れを分散させることができます。例えば、京都を訪れる観光客に対して、近隣の滋賀県や兵庫県の魅力も紹介することで、一極集中を避ける取り組みが考えられます。地方自治体や観光協会は、自分たちの地域の独自の魅力を明確に定義し、ターゲットを絞ったプロモーションを展開することが重要です。この際、多言語に対応したホームページの制作が不可欠であり、地域ごとの特色や隠れた魅力を効果的に発信することで、観光客の分散化を促進できます。

時間的な分散も効果的な戦略です。オフシーズンやウィークデーの観光を促進するための特別プログラムや割引を提供することで、一年を通じてより均等な観光客の流れを作ることができます。例えば、桜の季節や紅葉の時期以外にも魅力的な体験を提供することで、季節による変動を抑えることができます。また、早朝や夕方の観光を促進するなど、一日の中での時間分散も考慮しましょう。

予約システムの導入や入場制限も有効な対策です。特に人気の高い観光スポットでは、時間指定の予約制を導入することで、一度に集中する観光客数をコントロールできます。例えば、京都の一部の寺社では、特定の時期に予約制を導入し、混雑緩和に成功しています。また、一日あたりの入場者数に上限を設けることで、観光体験の質を維持しながら環境への負荷を軽減することができます。これらの予約システムはオンラインで多言語対応されていることが理想的です。

地域住民との共存も持続可能な観光の鍵となります。観光客が増加することで、地域の生活環境が変化し、住民の不満が高まる可能性があります。こうした「観光客疲れ」を防ぐためには、地域住民の声に耳を傾け、観光振興策に彼らの意見を取り入れることが重要です。また、観光収入の一部を地域のインフラ整備や環境保全に還元することで、観光がもたらす恩恵を地域全体で享受できるようにしましょう。

観光客への教育も重要な要素です。旅行前や到着時に、地域のルールやマナー、文化的な配慮について情報提供することで、責任ある行動を促すことができます。例えば、ゴミの適切な処理方法、公共交通機関の利用方法、写真撮影に関するガイドラインなど、具体的な情報を多言語で提供しましょう。こうした教育的アプローチは、観光客と地域社会の間の摩擦を減らし、より良い観光体験を実現するのに役立ちます。

地域コミュニティとの協働モデル

持続可能なインバウンド観光を実現するためには、地域コミュニティと協働したモデルの構築が不可欠です。地域住民が観光振興の主体となり、観光産業から恩恵を受けられるような仕組みを作ることが重要です。

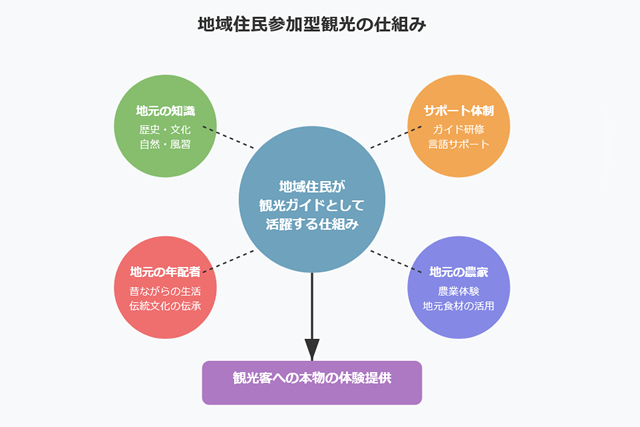

地域住民が観光ガイドや体験提供者として活躍できる仕組みを作りましょう。地元の人々は、その地域の歴史、文化、自然に関する深い知識を持っています。この知識を活かして、観光客に本物の体験を提供できるよう、ガイド研修や言語サポートなどを行うことが効果的です。例えば、地元の年配者が昔ながらの生活や伝統について語るツアーや、地元の農家が農業体験を提供するプログラムなどが考えられます。

地域の小規模ビジネスとの連携も重要です。地元のレストラン、商店、工芸品店などを観光ルートに組み込み、観光客が地域経済に直接貢献できる機会を作りましょう。また、地元の素材や技術を活かした観光商品の開発を支援することで、地域の産業を活性化させることができます。

住民参加型の観光計画プロセスの構築も不可欠です。観光振興の計画段階から地域住民の意見を取り入れることで、彼らのニーズと観光の発展をバランスよく両立させることができます。定期的な住民会議の開催、アンケート調査の実施、地域リーダーとの対話などを通じて、幅広い意見を集めましょう。住民自身が観光の方向性に関与することで、地域全体で観光客を歓迎する姿勢が育まれます。

観光情報の発信においても、地域コミュニティの協力は不可欠です。多言語対応したホームページの制作では、地域住民の視点や体験談、推薦スポットなどを積極的に取り入れましょう。地元の人々が実際に利用している飲食店や、地域の隠れた名所などの紹介は、観光客にとって貴重な情報となります。また、地域住民が自身のSNSで地域の魅力を発信することも、自然なプロモーションとなります。このようなコミュニティベースの情報発信は、より本物で深みのある旅行体験を求める観光客に特に響きます。

観光収入の地域還元の仕組みも考慮すべき重要な点です。観光税の導入や入場料の一部を地域振興に充てるなど、観光がもたらす経済的利益を地域全体で共有する仕組みを検討しましょう。こうした資金を、公共インフラの整備、環境保全活動、文化遺産の保護などに活用することで、観光が地域の持続的な発展に貢献します。

教育機関との連携も効果的です。地元の学校と協力して、子どもたちが地域の文化や自然の価値を学び、将来の観光産業を担う人材として育成するプログラムを実施しましょう。また、外国人観光客と地元の学生が交流する機会を設けることで、国際理解教育にもつながります。

技術の活用も、地域コミュニティと観光客をつなぐ手段として有効です。地域の情報を集約したアプリやウェブサイトの開発、QRコードを活用した多言語案内システムなど、テクノロジーを活用して情報へのアクセスを向上させましょう。これにより、観光客が地域の様々な魅力を発見しやすくなり、滞在時間の延長や消費の増加につながります。

長期的な視点での評価と改善も欠かせません。観光客数だけでなく、地域住民の満足度、環境への影響、経済効果の分配状況など、多角的な指標で観光の効果を評価しましょう。定期的なモニタリングと評価結果に基づいた改善を繰り返すことで、持続可能な観光モデルを継続的に発展させることができます。

未来志向のインバウンド戦略

2024年の日本のインバウンド観光は、過去最高の3687万人の外国人観光客と8兆円を超える消費額を記録し、力強い成長を示しています。この成長の中で、観光客の行動や嗜好にも変化が見られ、地方への関心の高まりや体験重視の傾向が顕著になっています。これは地方の観光関連事業者や自治体にとって、大きなチャンスとなる可能性を秘めています。

本記事で紹介した5つの高成長セグメント(高付加価値旅行者、アドベンチャーツーリズム、ウェルネスツーリズム、アニメと文化ツーリズム、デジタルノマド)は、それぞれが地方の特色を活かした観光振興の鍵となる可能性があります。各地域の自然、文化、歴史など固有の資源を活かし、これらのセグメントにアプローチすることで、持続可能な観光の発展が期待できます。

多言語対応したホームページの制作は、これらすべてのセグメントへのアプローチにおいて共通する重要な基盤です。外国人観光客は旅行先を選ぶ際、事前にオンラインで情報収集を行うことが一般的です。魅力的で使いやすい多言語ウェブサイトの存在は、観光客の訪問を促す第一歩となります。単なる翻訳だけでなく、各国の文化や嗜好に合わせたコンテンツの調整、視覚的に魅力的なデザイン、予約システムとの連携など、総合的なアプローチが求められます。また、ウェブサイトを通じて地域固有の体験を詳しく紹介することで、より深い旅行体験を求める高付加価値旅行者の関心を引くことができるでしょう。

しかし、観光客数の増加に伴う課題、特にオーバーツーリズムへの対応も重要です。観光客の時間的・空間的な分散、入場制限や予約システムの導入、地域住民との協働など、持続可能な観光を実現するための対策が不可欠です。観光は単に訪問者数や消費額だけでなく、地域社会への貢献や環境への配慮も含めた総合的な視点で評価されるべきものです。

最終的に、成功するインバウンド観光戦略は、地域の本質的な魅力を理解し、それを適切なターゲット層に効果的に伝え、地域全体で観光客を受け入れる体制を整えることにかかっています。短期的な成果だけでなく、長期的な視点で地域の発展に貢献する観光のあり方を模索していくことが重要です。

日本のインバウンド観光は今後も成長が期待されます。2025年の大阪・関西万博などの大型イベントも控えており、更なる観光客の増加が見込まれています。この機会を活かし、地方ならではの魅力を世界に発信することで、日本全体の観光の発展と地方の活性化を同時に実現することができるでしょう。

お問い合わせはこちら

以上のようなインバウンド観光の最新トレンドや高成長セグメントについて、より詳しい情報や、あなたの地域に合わせた具体的な戦略についてお知りになりたい方は、ぜひお問い合わせください。地域の特性を活かしたオーダーメイドのインバウンド戦略の立案から実施まで、多言語対応ホームページの制作を含む包括的なサポートを専門家チームが提供いたします。

地方創生の鍵となるインバウンド観光。あなたの地域の魅力を世界に発信し、持続可能な観光振興を実現するためのお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご連絡ください。

今こそ行動を起こし、2024年のインバウンド観光の波に乗りましょう。あなたの地域の眠れる魅力を引き出し、世界から訪れる観光客を魅了する観光地づくりを始めませんか?専門家チームが、あなたの地域に最適なインバウンド戦略をご提案します。

言語の壁を超える:インバウンド対応に最適なAI翻訳デバイス10選

はじめに インバウンド観光の回復と拡大に伴い、地方の観光地や宿泊施設、飲食店では言語対応の課題が再び浮上しています。外国語に堪能なスタッフを常時配置することは難しく、翻訳アプリでは会話の自然な流れが損なわれがちです。そこ

観光案内所の多言語対応を成功させる7つの重要ポイント

増加する訪日観光客に対して、言語の壁が観光体験の大きな障害となっています。適切な多言語対応ができていない観光案内所では、観光客の不満が高まり、地域の観光産業全体に悪影響を及ぼす可能性があります。本記事では、最新のAI技術

飲食店の売上を1.5倍に!インバウンド対応で成功する多言語メニューの作り方

言葉の壁により、せっかくの外国人観光客にメニューが伝わらないその結果、注文の行き違いやアレルギートラブル、機会損失が発生効果的な多言語メニューの導入で、この問題を解決「導入後、外国人客の注文が30%増加し、客単価も上昇し

たった1つのURLで完結!QRコードで実現する30カ国語対応の店舗案内システム

「多言語対応のために言語別のウェブサイトを作るなんて、もう古い。」インバウンド需要が急増する中、多言語対応は必須となっています。しかし、言語ごとにウェブサイトを作成・管理する従来の方法では、コストも手間も膨大になってしま

AI多言語サポート導入ガイド 実践から収益化まで完全解説

地方の観光資源を世界に発信したい。でも、通訳スタッフの人件費が高額で、24時間対応も難しい。さらに、コロナ後のインバウンド需要の急増で、多言語対応の遅れが観光収入の機会損失につながっています。実は、最新のAI技術を活用す

地方観光業者必見!AI多言語対応で集客率3倍を実現した7つの秘訣

皆様の地域には、世界に誇れる素晴らしい観光資源があるのに、言葉の壁によって十分に活かせていないのではないでしょうか。現在、訪日外国人観光客は年々増加傾向にありますが、その多くが大都市圏に集中しているのが現状です。 しかし

革新的な多言語サイト構築メソッド たった1回の日本語入稿で30か国語展開!

観光産業に携わる皆様、外国人観光客向けの情報発信に頭を悩ませていませんか? 多言語でのウェブサイト制作には、高額な翻訳費用と膨大な時間がかかるのが現状です。 しかし、最新のAI技術を活用した革新的な多言語化サービスを使え

訪日観光客の58.9%が欧米豪に?多言語化で変わる観光産業の未来

日本の観光地で「英語メニューがない」「案内が日本語だけ」という声をよく耳にします。実は、この「言葉の壁」が、観光収入を大きく制限しているのです。最新の観光庁データによると、非アジア圏からの観光客の消費額は、アジア圏の1.