日本のインバウンド観光が直面する課題

日本のインバウンド観光は現在、重要な転換点を迎えています。2024年の統計によると、訪日外国人の約65%がいわゆるゴールデンルート(東京-富士山-京都-大阪)に集中しており、この状況は観光地の収容能力超過や地域住民の生活環境への影響、さらには文化財や自然環境への負荷という深刻な問題を引き起こしています。

さらに、訪日外国人の国籍に目を向けると、東アジアからの観光客が全体の約60%を占める偏りが見られます。この状況は、特定市場の政治経済動向に依存するリスクを高め、観光産業の持続可能性に大きな課題を投げかけています。

オーストラリア市場:高い成長性を秘めた富裕層マーケット

このような課題に対する一つの解決策として、オーストラリア市場に注目が集まっています。オーストラリアからの訪日観光客は、平均滞在期間が13.8日と全市場平均の2倍以上を記録し、一人当たりの消費額も38.2万円と全市場平均の1.7倍に達しています。さらに、リピーター率が42.9%と高く、継続的な需要が期待できる市場となっています。

年齢層別に見ると、それぞれ特徴的な消費傾向が浮かび上がります。20-30代の若年層はアドベンチャーツーリズムや体験型コンテンツに強い関心を示し、SNSでの情報収集・発信に積極的です。40-50代の中年層は文化体験への支出が多く、高級宿泊施設の利用や地方への旅行意欲が強いのが特徴です。シニア層は長期滞在型の旅行を好み、伝統文化体験を重視する傾向にあります。

季節による旅行パターンも明確です。冬季はスキーリゾートと温泉地の組み合わせが人気を集め、春季は桜シーズンに合わせた文化体験が好まれます。夏季はアウトドアアクティビティや祭り体験への関心が高まり、秋季は紅葉シーズンと食文化体験を組み合わせた旅行が人気を集めています。

図表:オーストラリア市場の特徴(2024年データ分析)

本チャートは、訪日オーストラリア人観光客の特徴的な消費・滞在パターンを3つの主要指標で示しています。

第一に、平均滞在期間を比較すると、オーストラリア人観光客は13.8日と、全市場平均の6.9日の約2倍の滞在期間を記録しています。この長期滞在の傾向は、より深い日本文化体験や地方への訪問機会の創出につながっています。

第二に、一人当たり消費額では、オーストラリア人観光客は38.2万円と、全市場平均の22.7万円を大きく上回っています。この高い消費性向は、質の高い体験や宿泊施設への投資意欲の表れと考えられます。

第三に、消費内訳を見ると、最も大きな割合を占めるのが宿泊費で42.8%、次いで飲食費21.3%、買物代15.0%、交通費13.0%、娯楽サービス費7.9%となっています。特に宿泊費の比率が高いことは、良質な宿泊体験への投資意欲の高さを示しています。

この消費構造は、オーストラリア人観光客が「モノ消費」よりも「コト消費」を重視し、滞在の質を重要視する傾向を明確に示しています。地域限定旅行業者にとっては、この特徴を活かした高付加価値な体験プログラムの開発が有効な戦略となるでしょう。

(データ出典:観光庁 訪日外国人消費動向調査 2024年)

地域別インバウンド戦略の展開

各地域の特性を活かした戦略的な観光プログラムの展開が、オーストラリア市場の開拓には不可欠です。

北海道エリアでは、世界的に評価の高いパウダースノーと豊かな食文化、雄大な自然景観を活かしたプログラムが効果的です。冬季には英語対応のプライベートスキーレッスン、夏季にはファームステイと収穫体験、そして通年では地域限定の食材を使用した料理教室など、体験価値の高いプログラムが求められています。

東北エリアでは、伝統工芸や祭り文化、温泉文化を核とした展開が可能です。英語通訳付きのこけし作り体験や、農家民泊と郷土料理体験の組み合わせ、さらにはプライベート温泉ツアーなど、地域の文化に深く触れる機会を提供することで、オーストラリア人観光客の関心を引くことができます。

中部エリアは、日本アルプスの壮大な景観と伝統的な町並み、匠の技を活かしたプログラムが効果的です。専門ガイド付きのトレッキングツアーや、古民家でのステイ体験、伝統工芸職人との交流など、日本の自然と文化を深く体験できるプログラムが求められています。

多言語ウェブサイトによる効果的な情報発信

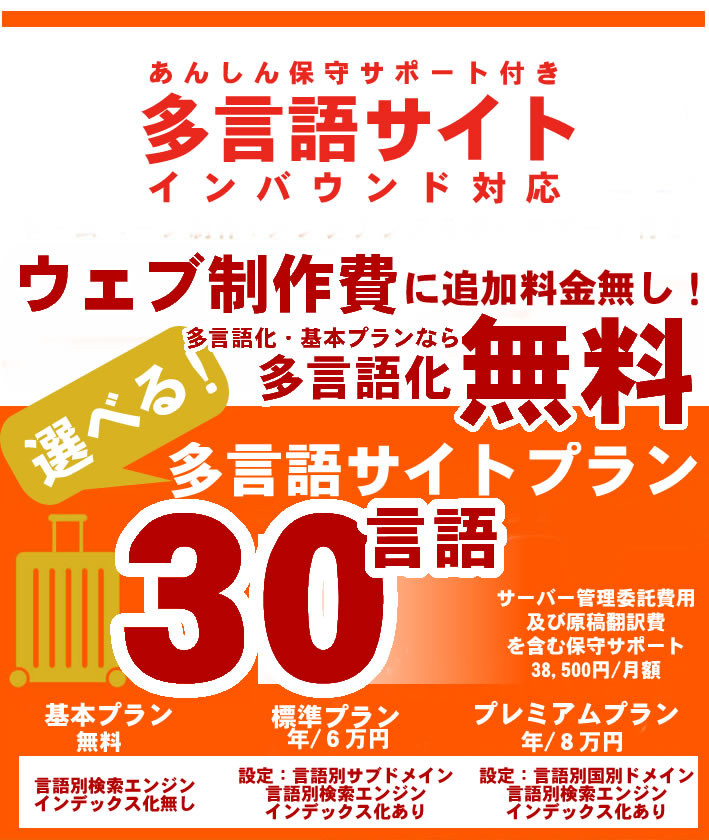

これらの魅力的な観光資源を効果的に発信するためには、適切な情報発信基盤の構築が不可欠です。株式会社オーキッドが提供する30か国語対応の多言語ウェブサイト制作サービスは、その強力なツールとなります。

オーキッドの強みは、単なる機械翻訳ではなく、ネイティブ翻訳者による質の高い翻訳と、各国の文化的コンテキストを適切に反映した情報発信が可能な点にあります。さらに、GoogleやBaidu、Yandex、Naverなど、各国の主要検索エンジンに最適化された対策を実施することで、効果的な情報発信を実現します。

実践的な展開に向けて

地域限定旅行業者として成功を収めるためには、適切な許認可の取得と実務的な準備が必要です。地域限定旅行業の登録には、営業保証金100万円、基準資産規模100万円以上などの要件があり、旅行業務取扱管理者の設置も必須となります。地域限定旅行業は、他の旅行業の種別と比較して比較的参入しやすい金額設定となっていますが、その分営業区域が限定されるため、地域の特性を活かした独自の観光プログラムの開発が重要となります。

リスク管理の面では、旅行業者賠償責任保険をはじめとする各種保険の加入、緊急連絡網の整備、医療機関との連携、災害時対応マニュアルの整備など、包括的な体制の構築が重要です。

日本のインバウンド観光は現在、重要な転換点を迎えています。2024年の統計によると、訪日外国人の約65%がいわゆるゴールデンルート(東京-富士山-京都-大阪)に集中しており、この状況は観光地の収容能力超過や地域住民の生活環境への影響、さらには文化財や自然環境への負荷という深刻な問題を引き起こしています。

さらに、訪日外国人の国籍に目を向けると、東アジアからの観光客が全体の約60%を占める偏りが見られます。この状況は、特定市場の政治経済動向に依存するリスクを高め、観光産業の持続可能性に大きな課題を投げかけています。

まとめ

オーストラリアインバウンド市場の開拓は、日本の観光産業が直面する課題を解決する重要な鍵となります。地域の特性を活かした魅力的なプログラムの造成と、オーキッドの多言語ウェブサイト制作サービスを活用した効果的な情報発信により、持続可能な観光ビジネスの展開が可能となります。

各地域の観光資源を最大限に活用し、オーストラリア人観光客のニーズに応える高品質な観光体験を提供することで、インバウンド観光の地域分散化と消費額の向上を実現することができます。

埼玉県における訪日インバウンド需要の取り込みとアニメツーリズム活用戦略

2024年、日本の訪日外国人観光客数は約3500万人に回復し、2030年には6000万人という高い目標が設定されています。また、訪日外国人の消費額も2024年の8兆円から2030年には15兆円へと、約1.9倍の成長が期待

インバウンド体験型ツーリズムの集客方法についてインバウンド観光の二つの顔: 通常観光客と体験型観光客、それぞれのニーズに応えるweb戦略とは

ターゲット層分析: 通常観光と体験型、それぞれの特性とアプローチ 通常の観光地を巡るインバウンド客と、体験型ツーリズムを求めるインバウンド客では、そのターゲット層に明確な違いが見られます。それぞれの層の特性を理解すること

多言語化webサイトでブルーオーシャン市場を目指す

観光業のブルーオーシャンとは 観光業におけるブルーオーシャンとは、競合が少ない、または競合が存在しない未開拓の市場領域を指します。この市場では、既存の競争ルールにとらわれず、独自の価値提案によって新たな需要を創出し、高い

多言語情報発信で開拓する、外国人観光客の新たなフロンティア:ロングテール戦略でニッチな魅力を発掘

日本には、世界遺産や大都市圏以外にも、外国人観光客にまだ知られていない魅力的な観光地が数多く存在します。これらの地域は、独自の文化、歴史、自然、食といった多様な魅力を秘めていますが、情報発信の不足や言語の壁によって、その

インバウンドと高まる体験型観光への関心

エリア別インバウンド客の動向と今後のトレンド 1. 中国: 動向: 2019年までは訪日外国人全体の約3割を占める最大市場でしたが、コロナ禍で大幅に減少。2023年以降は徐々に回復傾向。 トレンド: ゼロコロナ政策解除後