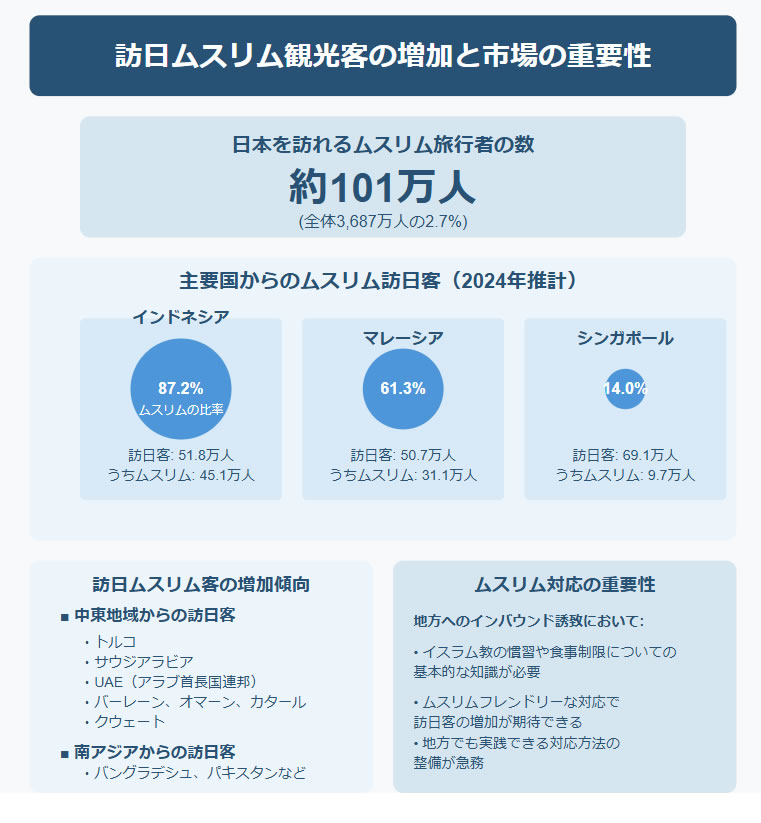

はじめに:増加するムスリム旅行者と多言語化対応の重要性

ムスリム旅行者のニーズを理解する:イスラム教の基本と旅行における配慮点

ムスリム旅行者を迎えるにあたって、まずイスラム教の基本的な考え方と旅行時に生じる具体的なニーズを理解することが大切です。イスラム教では、日常生活のあらゆる側面が宗教的な教えによって導かれており、旅行中もこれらの規範に従って生活することが一般的です。

イスラム教の中心的な教えの一つに、「ハラール」(許されたもの)と「ハラム」(禁じられたもの)の概念があります。特に食事に関しては、豚肉とアルコール飲料の摂取が禁じられています。また、肉類はイスラム法に則った方法で処理されたもの(ハラール肉)のみが許されています。例えば牛肉や鶏肉でも、イスラム法に従って屠殺されていなければハラールとは見なされません。

ムスリムにとって1日5回の礼拝は重要な宗教的義務です。旅行中であっても、特定の時間に礼拝を行う必要があります。そのためには、清潔で静かな礼拝スペースとともに、礼拝前に身体を清める「ウドゥ」を行うための設備も必要となります。

また、多くのムスリムは、家族向けの環境を好み、アルコールを提供する施設やナイトクラブなどの特定の娯楽施設を避ける傾向があります。これは特に家族連れのムスリム旅行者に当てはまります。

重要なのは、すべてのムスリムが同じ宗教的実践レベルを持っているわけではないということです。出身国や個人によって、食事制限や礼拝の頻度、服装などの規範の遵守レベルは異なります。例えばインドネシアやマレーシアからの観光客の中には、食事の際に豚肉とアルコールを避けることに重点を置き、厳格なハラール認証までは求めない人もいます。一方で、中東諸国からの旅行者はより厳格な対応を期待することが多いでしょう。

このような多様性を念頭に置きつつ、基本的なニーズに対応することで、多くのムスリム旅行者に快適な滞在を提供することができます。次のセクションでは、宿泊施設でのムスリムフレンドリーな対応について、より具体的に見ていきましょう。

ムスリムフレンドリーな宿泊施設を整える:現実的な多言語化したアプローチ

地方の宿泊施設でムスリム旅行者を迎えるためには、完璧なハラール対応ができなくても、「ムスリムフレンドリー」な環境を整え。多言語化したホームページなどでそれを伝えることで十分に対応が可能です。では、具体的にどのような対応が求められるのでしょうか。

まず、礼拝に関する配慮として最も基本的なのは、客室や共用スペースにキブラ(メッカの方角)を示す印を用意することです。日本からメッカの方角は西南西ですが、正確な方向は地域によって異なるため、スマートフォンアプリなどで確認できるようにしておくと便利です。また、清潔な小さなスペースでも構いませんので、宿泊施設内に礼拝ができる場所を提供できると喜ばれます。さらに、リクエストに応じて礼拝用のマットを貸し出せるようにしておくと親切です。

礼拝前に必要とされる「ウドゥ」(清め)のための設備も重要です。特別な設備は必要なく、通常の洗面所で対応できますが、足を洗える場所(洗面台や浴室内の椅子など)があると便利です。また、バスルームにはシャワーヘッド付きのホースを設置すると、トイレ使用後の清めにも使えて喜ばれます。

食事に関しては、豚肉やアルコールを含まないメニューを提供することが基本です。すべての料理をハラール認証食材で作る必要はありませんが、どの料理に豚肉やアルコール(みりん、料理酒など)が含まれているかを明確に多言語化されたウェブサイトなどで表示することが大切です。例えば朝食バイフェでは、豚肉ベーコンと鶏肉ベーコンを明確に区別し、ラベル表示をすることで対応できます。また、自炊施設や電子レンジがあれば、ムスリム旅行者が自分で持参した食品を温められるようにすることも一つの方法です。

客室内のアメニティについては、アルコールを含まない化粧品やシャンプーを用意できると理想的です。また、客室内のミニバーにアルコール飲料がある場合は、リクエストに応じて中身を空にするなどの対応も考えられます。

さらに、周辺のムスリムフレンドリーな食事場所や、近隣のモスク(イスラム教礼拝所)がある場合はその情報を提供することで、滞在中の不安を軽減することができます。これらの情報は多言語(特に英語)でのパンフレットやウェブサイトで提供すると効果的です。

これらの対応は特別な設備投資をせずとも実現可能なものが多く、小さな心配りがムスリム旅行者に大きな安心と満足を与えることになります。次のセクションでは、飲食店におけるムスリムフレンドリーな対応について見ていきましょう。

飲食店におけるムスリムフレンドリーな多言語対応:実践的なガイド

飲食店でムスリム客をもてなす際に最も重要なのは、食材についての正確な情報提供です。ムスリム旅行者が店員にメニューの内容を細かく質問するのは、何が含まれているかを確認して、自分が食べられるかどうかを判断するためです。この目的を理解し、適切に対応することが、ムスリムフレンドリーな飲食店の第一歩となります。

まず、完全なハラール認証を取得することは地方の飲食店にとってはハードルが高いため、多くの店舗では「ムスリムフレンドリー」な対応を目指すのが現実的です。豚肉を使用していない料理や、アルコール(みりん、料理酒、ワインなど)を使っていない料理を明確に多言語表示することで、選択肢を提供できます。

例えば、日本料理では多くの調味料にアルコールが含まれることが多いのですが、これはムスリム旅行者にはあまり知られていません。醤油の中には醸造アルコールを含むものがあり、みりんや料理酒は普通の和食によく使われます。しかし近年ではアルコールフリーの調味料も増えてきており、一部のメニューでこれらを使用することで対応の幅が広がります。

安心しておすすめできる日本食メニュー

ムスリム旅行者に安心して提供できる日本食メニューとしては、以下のようなものがあります。これらは調理法と食材に注意すれば、比較的簡単にムスリムフレンドリーに対応できるものです。

- 焼き魚料理:さば、鮭、ぶり、あじなどの魚をシンプルに塩で焼いたもの。アルコールや豚由来の調味料を使用せず、清潔な調理器具で調理すれば問題ありません。

- 野菜天ぷら:野菜のみの天ぷらは、植物性の油を使用し、天つゆにはアルコールフリーの醤油を使えば安心して提供できます。

- 肉を使わないうどん・そば:かけうどんやかけそばなどは、出汁に鰹節と昆布のみを使い、醤油もアルコールフリーのものを選べば良いでしょう。

- 野菜寿司:アボカド、きゅうり、なす、かんぴょうなどを使った野菜寿司は、肉や魚を避けたい場合の良い選択肢です。

- 茶碗蒸し:卵と野菜だけで作るバージョンは、出汁を注意すれば安心して提供できます。

- 野菜炒め:豚肉や牛肉を使わず、野菜だけで作るものや豆腐を加えたもの。調味料に注意すれば問題ありません。

- 豆腐料理:冷奴や湯豆腐など、シンプルな豆腐料理はアルコールフリーの醤油や調味料を使えば安心です。

- お茶漬け:お茶や出汁をかけたシンプルなご飯に、梅干しや漬物、焼き海苔などをトッピングしたものも良い選択肢です。

これらのメニューを提供する際は、調理器具の使い分けと、アルコールフリーの調味料の使用を徹底することが重要です。また、メニューにはこれらの料理が「豚肉不使用」「アルコール不使用」であることを明記するとともに、食材についての質問に答えられるようスタッフを教育しておくことが大切です。

食材情報を提供する効果的な方法として、多言語のメニューを用意することが挙げられます。メニューには、豚肉やアルコールを含む料理にはマークを付けるか、逆に「豚肉不使用」「アルコール不使用」の料理を明示するとわかりやすいでしょう。言葉の壁がある場合でも、イラストやピクトグラム(絵文字)を活用することで、含まれる主な食材を視覚的に伝えることができます。

また、調理器具の使い分けも重要なポイントです。可能であれば、豚肉を調理する器具と他の肉を調理する器具を分けると、より多くのムスリム客に対応できます。完全な分離が難しい場合でも、豚肉調理後に器具を十分に洗浄することで、ある程度の対応は可能です。

さらに、スタッフへの基本的な研修も大切です。「ハラール」「ハラム」の意味や、なぜムスリムが豚肉やアルコールを避けるのかなど、基本的な知識を持っていれば、ムスリム客からの質問に適切に対応できます。また、豚肉やアルコールを使用しているかどうかを正確に伝えることの重要性をスタッフ全員が理解していることも必要です。

飲食店の多言語化されたウェブサイトやSNSでも、ムスリムフレンドリーなメニューやサービスについて情報発信することで、旅行前に情報を探しているムスリム旅行者の目に留まりやすくなります。これらの情報は英語だけでなく、インドネシア語やマレー語での発信も効果的です。

このように、完全なハラール対応ではなくても、情報提供の充実と基本的な配慮によって、多くのムスリム旅行者に満足してもらえる環境を作ることができます。次のセクションでは、ムスリム旅行者の出身国による違いと、それに応じた対応について解説します。

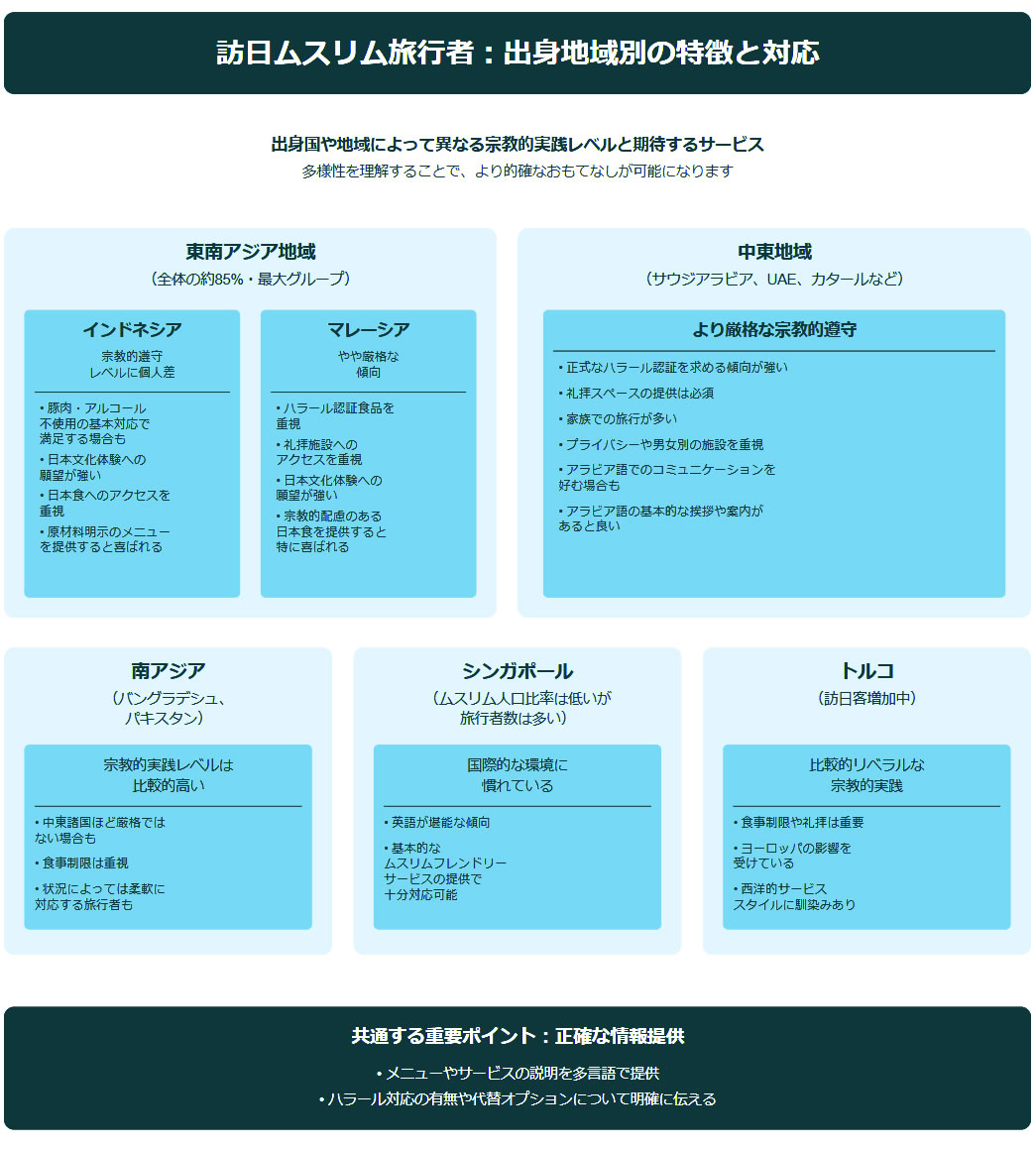

ムスリム旅行者の出身国による傾向を知る:対応の細かな調整

ムスリム旅行者といっても、出身国や地域によって宗教的実践のレベルや期待するサービスには違いがあります。この多様性を理解することで、より的確なおもてなしが可能になります。ここでは、主な訪日ムスリム旅行者の出身国ごとの特徴と、それに応じた対応のヒントを紹介します。

東南アジア地域(インドネシア、マレーシア)からの訪日客は全体の約85%を占め、ムスリム旅行者の最大グループです。インドネシア人は一般的に宗教的な遵守レベルに個人差があり、食事では豚肉とアルコールを避ける基本的な対応で満足する場合も多いです。一方、マレーシア人はやや厳格な傾向があり、ハラール認証された食品や礼拝施設へのアクセスを重視する傾向があります。両国からの旅行者は、日本文化を体験したいという願望が強く、日本食へのアクセスを重視しています。このため、「豚肉・アルコール不使用」と明示した日本食メニューは特に喜ばれます。

中東地域(サウジアラビア、UAE、カタールなど)からの旅行者は、より厳格な宗教的遵守を期待することが多いです。食事に関しては正式なハラール認証を求める傾向が強く、礼拝スペースの提供も必須と考えられています。また、家族での旅行が多く、プライバシーや男女別の施設を重視することがあります。言語面では英語よりもアラビア語でのコミュニケーションを好む場合もあるため、可能であればアラビア語の基本的な挨拶や案内を用意すると良いでしょう。

南アジア(バングラデシュ、パキスタン)からの訪日客も増加傾向にあります。これらの国からの旅行者も宗教的実践のレベルは比較的高い傾向がありますが、中東諸国ほど厳格ではない場合もあります。食事制限は重視されますが、状況によっては柔軟に対応する旅行者も見られます。

シンガポールからのムスリム旅行者は、シンガポール全体のムスリム人口比率は低いものの、旅行者数は多いため無視できないグループです。シンガポール人ムスリムは一般的に英語が堪能で、国際的な環境に慣れているため、基本的なムスリムフレンドリーサービスの提供で十分対応できることが多いです。

トルコからの訪日客も増加しており、彼らは比較的リベラルな宗教的実践を持つことが多いですが、食事制限や礼拝の機会は引き続き重要です。ヨーロッパの影響を受けているため、西洋的なサービススタイルにも馴染んでいます。

これらの違いを踏まえつつも、共通するのは正確な情報提供の重要性です。メニューやサービスの説明を多言語で提供し、特にハラール対応の有無や代替オプションについて明確に伝えることが、どの国からのムスリム旅行者にも高く評価されます。次のセクションでは、ムスリムフレンドリーな観光プログラムの開発について考えてみましょう。

ムスリムフレンドリーな観光プログラムの開発:地域資源の活用

地方自治体や観光関連事業者がムスリム旅行者を迎えるためには、地域の特色を活かしながらムスリムが安心して楽しめる観光プログラムを開発することが効果的です。ここでは、具体的なアイデアと注意点を紹介します。

まず、自然体験やアウトドア活動は、宗教的制約が少なく、多くのムスリム旅行者に人気です。日本の美しい自然景観、季節の変化、温泉(性別が分かれていて適切な水着着用が可能なもの)などは、ムスリム旅行者にとっても魅力的な観光資源です。例えば、桜の花見、紅葉狩り、雪景色の鑑賞など、日本の四季を体験できるプログラムは特に歓迎されます。これらのアクティビティを提供する際には、礼拝時間に配慮したスケジュール設定と、途中で礼拝ができる場所の情報提供があると親切です。

文化体験プログラムも人気があります。着物の着付け体験、茶道、書道、日本料理の調理教室など、日本文化を体験できるアクティビティは、ムスリム旅行者にも大変喜ばれます。これらの体験を提供する際には、使用する材料(例:料理教室で使う食材)にハラムなものが含まれていないことを確認し、明示することが重要です。例えば、和菓子作り体験では、ゼラチンの代わりに寒天を使用するなどの配慮ができます。

ショッピングツアーも人気のアクティビティです。日本の伝統工芸品、最新の電化製品、化粧品、食品など、お土産を購入する機会を提供するプログラムは需要があります。ショッピングツアーを企画する際は、ムスリム旅行者が購入可能な商品(ハラールマークのある食品、アルコール成分を含まない化粧品など)についての情報を提供すると便利です。

食をテーマにしたプログラムは、事前の準備が必要ですが、適切に対応できれば大変魅力的です。地元の農産物の収穫体験や、ムスリムフレンドリーな食事を提供できる飲食店を巡るフードツアーなどが考えられます。事前に飲食店と協力し、ムスリム旅行者向けのメニューを準備しておくことが重要です。

また、イスラム教の価値観を考慮したプログラム設計も心がけましょう。例えば、家族向けのプログラムが好まれる傾向があり、親子で参加できる体験や、世代を超えて楽しめるアクティビティは特に人気があります。また、過度に露出の多い環境や、アルコールが中心となるイベントは避けるのが無難です。

観光プログラムの情報提供には、英語だけでなく、アラビア語、インドネシア語、マレー語などの多言語対応が効果的です。また、ツアー中の礼拝時間と場所、ハラールフードや適切な代替食の提供、女性専用の空間が必要な場合の対応などを事前に明示することで、ムスリム旅行者は安心して参加できます。

このようなムスリムフレンドリーな観光プログラムは、特別に新しいものを開発する必要はなく、既存の観光資源に適切な配慮を加えることで実現できることが多いです。次のセクションでは、効果的な情報発信と多言語対応について詳しく見ていきましょう

効果的な情報発信と多言語対応:ムスリム旅行者とのコミュニケーション

ムスリム旅行者を地方に誘致するためには、彼らが旅行先を選ぶ際に重視する情報を適切な形で発信することが不可欠です。特に多言語でのコミュニケーションは、理解の障壁を取り除く重要な要素となります。

まず、多言語化されたウェブサイトやSNSでの情報発信においては、ムスリム旅行者が特に関心を持つ情報を優先的に掲載することが効果的です。具体的には、ハラールフードやムスリムフレンドリーなレストランの情報、礼拝施設の有無と場所、宿泊施設のムスリムフレンドリー対応の詳細などが挙げられます。これらの情報は、英語を基本としつつ、インドネシア語、マレー語、アラビア語などの多言語で提供できると理想的です。

多言語ウェブサイトやパンフレットでのメニュー表示には特に注意が必要です。食材の詳細情報(特に肉の種類、アルコールの使用の有無)を明確に表示し、できればピクトグラムや写真も活用して視覚的にわかりやすくすることが重要です。例えば、豚肉不使用の料理には緑のマーク、アルコール不使用の料理には別のマークを付けるなど、一目で理解できる工夫が効果的です。

また、観光地の案内表示や観光パンフレットなども多言語化すると良いでしょう。特に礼拝の時間に合わせた観光プランの提案や、地域内の礼拝可能なスペースを示した地図は、ムスリム旅行者にとって大変有用な情報です。

デジタル技術の活用も効果的です。例えば、QRコードをメニューや案内板に設置し、スマートフォンで読み取ると多言語の詳細情報が表示されるシステムなどが考えられます。特に小規模な飲食店や観光スポットでは、すべての言語に対応したスタッフを置くことは難しいため、このようなテクノロジーの活用は有効な解決策となります。

コミュニケーションにおいては、文化的な配慮も重要です。例えば、イスラム教では異性間の身体的接触(握手なども含む)を避ける傾向があるため、最初は会釈やお辞儀で挨拶するなどの配慮が望ましいです。また、ラマダン(断食月)期間中は、日中の食事や飲料の提供に特別な配慮が必要な場合もあります。

ムスリム旅行者向けの情報発信では、ハラルジャパン、ハラルナビなどのムスリム向け旅行情報サイトへの掲載や、インドネシアやマレーシアなどの主要なムスリム国からの旅行者が利用するSNSでの情報発信も効果的です。また、これらの国のインフルエンサーや旅行ブロガーとの協力も検討に値します。

多言語対応の重要性は、単に言葉の翻訳にとどまりません。それは異なる文化や宗教的背景への理解と尊重を示す姿勢の表れでもあります。次のセクションでは、スタッフ教育とムスリム文化への理解について詳しく見ていきましょう。

スタッフ教育とムスリム文化への理解:おもてなしの質を高める

ムスリム旅行者に真に満足してもらうためには、物理的な設備やサービスの提供だけでなく、スタッフがイスラム文化への基本的な理解を持ち、敬意を持って対応することが重要です。適切なスタッフ教育を通じて、おもてなしの質を高めることができます。

まず、すべてのスタッフがイスラム教の基本的な考え方と実践について理解することが大切です。「ハラール」「ハラム」の概念、礼拝の重要性と1日5回の礼拝時間、ラマダン(断食月)の意味と配慮事項など、基本的な知識を共有しましょう。この理解があれば、ムスリム旅行者の行動や要望の背景がわかり、適切な対応が可能になります。

食事に関する知識も重要です。何がハラールで何がハラムなのか、日本料理に含まれることの多いアルコール(みりん、料理酒など)についても理解を深めましょう。メニューについての質問に正確に答えられるよう、料理の材料と調理方法に関する情報をスタッフ全員が把握しておくことが理想的です。

礼拝に関する基本的な知識も役立ちます。礼拝の時間(日の出前、正午過ぎ、午後、日没後、就寝前の計5回)や、礼拝前の身体を清める「ウドゥ」の習慣、礼拝の方向(キブラ)の確認方法などを知っておくと、ムスリム旅行者からの問い合わせに適切に対応できます。

文化的な配慮も忘れてはなりません。例えば、異性間の接触(握手なども含む)を避ける傾向があること、一部の保守的なムスリムは目を合わせることを

避ける場合があること、写真撮影を好まない方もいることなどを理解しておくと良いでしょう。ただし、これらは個人や出身国によって大きく異なるため、一般化せずに個々の旅行者の反応を見ながら対応することが重要です。

言語面では、基本的な挨拶(「アッサラームアライクム」=こんにちは)や感謝の言葉(「シュクラン」=ありがとう)をアラビア語やインドネシア語、マレー語で覚えておくと、ムスリム旅行者に喜ばれます。完璧な会話は必要なく、歓迎の意を示す簡単なフレーズだけでも印象が大きく変わります。

スタッフ教育のための資料としては、観光庁や日本政府観光局(JNTO)、各地の国際観光機関などが提供するガイドラインやマニュアルが活用できます。また、地域の国際交流団体と連携し、イスラム圏出身の住民や留学生を招いた文化交流会や研修会を開催するのも効果的です。実際のムスリムの方から直接話を聞くことで、より深い理解が得られるでしょう。

最後に、スタッフ間での情報共有も大切です。ムスリム旅行者への対応で学んだことや受けた質問、効果的だった対応などを記録し、定期的にミーティングなどで共有することで、組織全体のおもてなし力が向上します。ムスリム旅行者の増加に伴い、このような文化的理解とスタッフ教育の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

まとめ:ムスリムフレンドリーな観光地づくりに向けて

これまで見てきたように、ムスリム旅行者へのおもてなしは、イスラム教の基本的な知識と配慮があれば、特別な設備投資をせずとも十分に実現可能です。訪日ムスリム旅行者が年間約100万人に達する現在、この市場を取り込むことは地方観光の活性化にとって重要な機会となっています。

ムスリムフレンドリーな対応の核心は、正確な情報提供と基本的な宗教的ニーズへの配慮です。食事では豚肉とアルコールを避け、シンプルな調理法の日本食(焼き魚、野菜天ぷら、肉を使わないうどん・そばなど)を提供することで、多くのムスリム旅行者に日本食を楽しんでもらうことができます。また、礼拝スペースとキブラの方向の提供は、ムスリム旅行者が安心して滞在するために重要な要素です。

多言語でのコミュニケーションも重要です。メニューや観光案内の多言語化、ピクトグラムの活用などにより、言語の壁を超えたおもてなしが可能になります。特に食材情報の明確な表示は、ムスリム旅行者の食事選択において非常に重要な役割を果たします。

また、出身国や個人によって宗教的実践のレベルが異なることを理解し、柔軟な対応を心がけることも大切です。東南アジア、中東、南アジアなど、地域によって異なる傾向を踏まえつつ、個々の旅行者のニーズに合わせたサービスを提供することが理想的です。

自然景観や文化体験など、日本の伝統的な観光資源はムスリム旅行者にも十分魅力的です。これらに礼拝時間への配慮や食事の選択肢などを加えることで、より多くのムスリム旅行者に楽しんでもらえるプログラムを作ることができます。

最後に、スタッフ教育とイスラム文化への理解を深めることで、おもてなしの質を高めることができます。ムスリム旅行者の基本的な宗教的習慣や価値観を理解し、敬意を持って接することが、真のおもてなしにつながります。

ムスリム旅行者向けの対応は、一見するとハードルが高いように感じるかもしれませんが、実際には小さな配慮と正確な情報提供の積み重ねで実現できることがほとんどです。こうした「心のバリアフリー」は、ムスリム旅行者だけでなく、さまざまな文化的背景を持つ訪日外国人を迎える上でも役立つものです。

地方の観光地においても、自分たちの特色を活かしながら、ムスリム旅行者を含むさまざまな訪日客にとって魅力的な目的地となることができます。世界から訪れる多様な旅行者を迎え入れることで、地域の観光業はより持続可能で活気あるものとなるでしょう。

訪日ムスリム旅行者への対応は特別なことではなく、「おもてなし」の心を異なる文化や宗教的背景を持つ方々にも広げていくプロセスです。細かな配慮と正確な情報提供を通じて、日本の地方観光地が世界中の旅行者に「また来たい」と思ってもらえる場所になることを願っています。

異なる文化や習慣を持つ旅行者を受け入れることは、地域の観光業にとって新たな視点や可能性をもたらします。多様性を受け入れ、互いに学び合う姿勢こそが、真のおもてなしの精神であり、持続可能な観光地づくりの基盤となるのではないでしょうか。

ムスリム旅行者への対応に関してご質問やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。地域の特性や既存の観光資源を活かしながら、効果的なムスリムフレンドリー対応を多言語ホームページ制作により、お手伝いいたします。お気軽にご連絡いただければ幸いです。

新潟が誇る極上体験:世界の富裕層を魅了する隠れた観光資源とターゲット戦略

新潟県の魅力を世界へ発信しよう 東京や京都などの有名な観光地では、たくさんの観光客が集まりすぎて問題になっています。一方、新潟県のようなまだあまり知られていない場所には、すばらしい自然や文化があるのに、外国人観光客はあま

地方に眠る宝を世界へ:富裕層向け体験と多言語発信が変える日本の観光地図

日本の観光が直面する課題と新たな可能性 東京、京都、大阪といった人気観光地では、観光客が集中しすぎて「オーバーツーリズム」の問題が深刻化しています。道路や公共交通機関の混雑、騒音、ゴミ問題などに加え、地元住民の生活環境へ

100万人のムスリム旅行者を迎えるための多言語化戦略~インバウンド受け入れのための基礎知識~

はじめに:増加するムスリム旅行者と多言語化対応の重要性 ムスリム旅行者のニーズを理解する:イスラム教の基本と旅行における配慮点 ムスリム旅行者を迎えるにあたって、まずイスラム教の基本的な考え方と旅行時に生じる具体的なニー

アメリカ人の日本文化への関心を理解しインバウンド戦略に活かす

多言語化ウェブサイトでアメリカ人集客のヒント―伝統と先端技術が共存する不思議な国へ―アメリカ人が日本に魅了される本当の理由 米国からの旅行者数が急増中!2024年には前年比33%増、パンデミック前比58%増の270万人以

日本の地方観光施設が今すぐ始めるべきウェルネスツーリズム戦略 – 多言語サイトでグローバル集客への道

1. 驚愕の事実!温泉施設オーナーが知らない4兆円市場の秘密、その実態を暴く あなたの温泉施設や地方観光資源が、今まさに世界から注目される大チャンスを逃していることをご存知ですか?日本のウェルネスツーリズム市場規模は20

インバウンド観光最新トレンド2024:地方創生のカギとなる高成長セグメントの徹底解説

日本の観光革命が始まっている!あなたの地域が取り逃がしている巨大なチャンスとは? 地方の観光関係者の皆さま、インバウンド観光客が記録的に増えているのに、あなたの地域だけが恩恵を受けられていないと感じていませんか? 202

世界に届け!多言語対応マーケティングで成功する秘訣

外国語が分からなくても大丈夫!あなたの観光サービスを世界中の旅行者に届ける方法があります。今すぐ始められる多言語マーケティングの基本をご紹介します。 1. 多言語対応マーケティングとは? 多言語対応マーケティングとは、異

最適なタッチスクリーンモニター選びのポイント# 多言語対応を強化する: デジタルサイネージ向け業務用タッチスクリーンモニター10選

訪日外国人観光客の増加に伴い、地方自治体の観光課や地方限定旅行業、宿泊施設、飲食店などでは多言語対応の強化が急務となっています。特に地方では多言語対応スタッフの確保が難しく、効果的かつ効率的な情報提供手段の整備が求められ